Обсудим главным образом ЖК-экраны (IPS, *VA, TN), а OLED из-за другого принципа формирования картинки нас интересуют меньше. Это не означает, что панелям OLED не нужна калибровка, просто распространены они пока что в устройствах, не позволяющих проводить пользовательскую юстировку цветовоспроизведения. А доля OLED-мониторов настолько мала, что рассматривать её нет смысла. Ещё вынесем за скобки всякое ретро: CCFL-подсветку, ЭЛТ, 6-битные TN и прочие штуки, с которыми вы едва ли столкнётесь при выборе новой техники.

Ещё один важный момент, который стоит отметить: в центре внимания будет воспроизведение sRGB — стандартного цветового пространства в интернете сегодня.

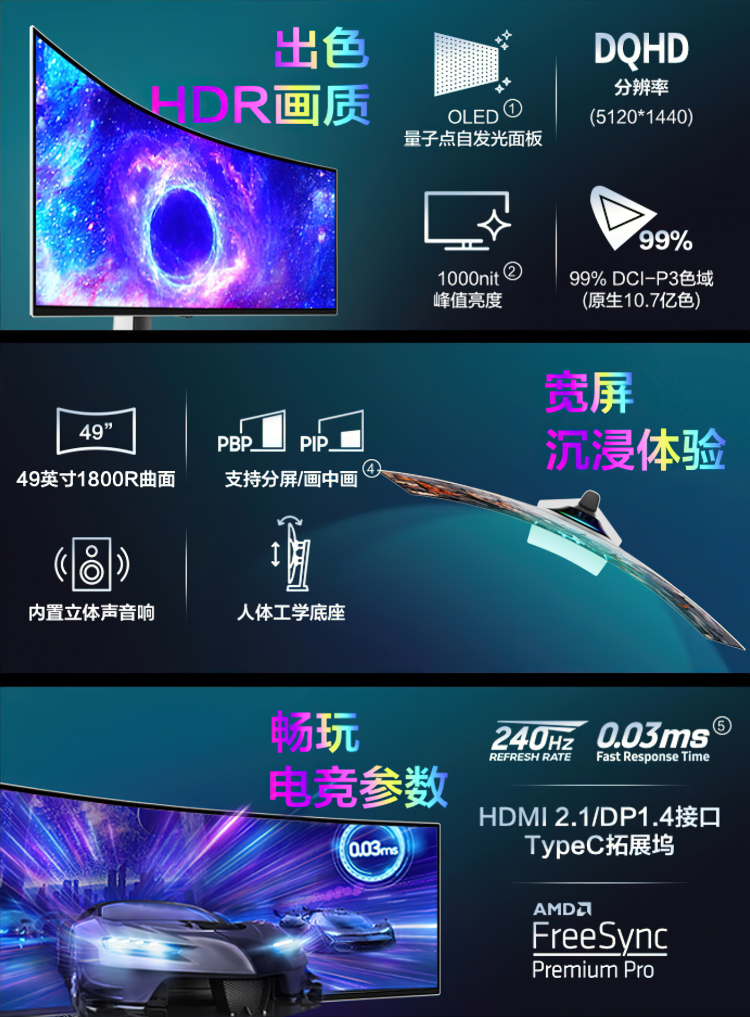

И вся информация ниже касается в первую очередь именно его, если где-то не указано обратное. Остальные цветовые пространства — это либо экзотика (AdobeRGB, ProPhoto RGB), не нужная в повседневных сценариях, либо они относятся к HDR-контенту (DCI-P3 и BT.2020), один разбор проблем с которым займёт несколько печатных страниц. Кроме того, полноценное отображение HDR без ухудшения других характеристик сейчас доступно лишь на OLED-панелях.

Большая часть информации в статье универсальна и не касается нюансов операционных систем, которые будут рассмотрены в отдельных разделах. Процесс калибровки и известные проблемы по большей части относятся к Windows и MacOS. Красноглазые пользователи графических пакетов на Linux должны страдать, а то глаза перестанут быть красными и захочется поставить Windows.

Термины и определения

Чтобы погрузиться в мир калиброванных экранов, нам понадобятся некоторые базовые понятия. И прежде чем мы перейдём к разбору, поясним несколько моментов.

RGB vs LAB vs HSB vs YCbCr

Есть множество способов представить информацию о цвете, но в компьютерной графике обычно применяется один из трёх методов:

RGB (Red, Green, Blue) — раздельная запись яркости красного, зелёного и синего цветов для результирующей точки. Используется для вывода картинки на монитор и хранения некоторых видов данных.

LAB (Lightness, A/B) — запись информации о светлоте точки и её цвете в формате «красный/зелёный» и «синий/жёлтый», применяется в основном для профессиональной работы с графикой, поскольку меньше искажает цвета при редактировании.

HSB/HSV/HSL (hue, saturation, brightness / value / lightness) — запись информации об оттенке на цветовом круге, его насыщенности от серого до цветного и яркости от чёрного до белого, используется в графических редакторах из-за удобства представления для человека.

Для наглядности мы приводим три отображения цветовых моделей — с ними описание гораздо понятнее

Существует также формат YCbCr, применяющийся в видеопроизводстве и телевидении. Он делит кадр на три компонента: чёрно-белое яркостное представление и два цветных — сине-жёлтое и красно-зелёное. То есть это, по сути, вариация LAB — и отдельного рассмотрения не требует. В большинстве случаев YCbCr можно назвать устаревшим решением. Его не стоит применять для подключения дисплея по HDMI, ведь некоторые экраны при его использовании уменьшают динамический диапазон, автоматически включая режим совместимости со старой техникой.

Разложение на яркостный сигнал и два цветовых

Цветовые пространства

Цветовое пространство — это некоторый объём воспроизводимых оттенков. В случае с графиками в обзорах вам чаще всего будут встречаться наглядные абстракции в виде треугольников, спроецированных на плоскость. Они отражают только насыщенное представление цветов, то есть только соотношения, где сумма всех трёх цветовых компонентов равна максимальному значению одного из них. Если мы, например, говорим про 8-битный цвет, то это значения от 0 (чёрный) до 255 (максимально яркий и насыщенный цвет).

Предполагается, что если уж экран способен отобразить самый сложный случай, то его компоненты достаточно хороши, чтобы выводить более простые оттенки.

На самом деле цветовое пространство — это объёмная фигура. Другие пространства (DCI-P3, AdobeRGB) имеют другие «конечные точки» и способны передать больше оттенков, чем sRGB. Но важно понимать, что Windows, Linux и MacOS понятия не имеют, в каком режиме работает монитор и как он настроен, поэтому запросто выводят «неправильные» значения от sRGB, которые железо монитора трактует чёрт знает как. Это одна из ключевых проблем HDR и SDR-контента, а также печатных цветовых пространств, предназначенных для вывода фотографий на профессиональное оборудование.

Классические цветовые пространства, используемые сегодня

Говоря о процентах цветового охвата (скажем, монитор покрывает 95% sRGB), сравнивают исключительно площадь двух треугольников — измеренного цветового охвата и его эталона. Точность этого пересечения бывает различной, поэтому важны не только цифровые показатели, но и форма цветовых треугольников. Экраны с недостаточным охватом (у дешёвых ноутбуков встречаются дисплеи с 50-60% охвата sRGB) могут иметь хорошую калибровку основных показателей — картинка на них будет нейтральная по температуре и с хорошо различимыми градациями серого, просто цвета будут бледными.

Экран с избыточным охватом (скажем, он полностью покрывает DCI-P3, а вы измеряете sRGB в неправильном режиме работы дисплея) выдаёт «кислотные» цвета, как на старых AMOLED — картинка очень насыщенная. Но градиенты могут терять плавные переходы от одного оттенка к другому и покрываются постеризацией — ступеньками и пятнами отдельных цветов.

Что такое Delta E и точность цветопередачи

Параметр ΔE — одна из наиболее часто встречающихся характеристик как в маркетинговых материалах, так и в обзорах техники. Если попытаться объяснить её простыми словами, это точность воспроизведения цвета. Берётся эталонный оттенок (мы же знаем, какой цвет выводили на монитор), специальным прибором замеряется результирующий цвет на экране, считается среднеквадратичное отклонение — получается ΔE для одной точки цветового пространства. Всего таких точек замера — десятки, и указанная ΔE — это среднее значение всех замеров. То есть цифровая характеристика, выражающая, насколько точно (в среднем) дисплей выводит эталонные цвета.

В обзорах изредка можно встретить два показателя ΔE: один — для градаций серого, второй — для цветных плашек.

В таком случае эти числа отображают точность воспроизведения нейтральных цветов и различных оттенков. Также стоит смотреть на график отклонений от нормы. Он может выглядеть по-разному, но суть у него одна — он показывает ΔE для каждого конкретного замера контрольной плашки. Бывает, что результаты портит всего один выбивающийся из общей картины замер (чаще всего в синем канале), тогда как остальные пробы в норме. Такие исключения можно смело отбраковывать, как редкие и экстремальные.

Что такое цветовая температура подсветки и баланс белого

Если выражаться просто, это параметр, который объясняет, будет ли картинка на мониторе «синить» или «желтить». В научном смысле цветовая температура — это такая температура абсолютно чёрного тела, при которой оно начинает испускать излучение соответствующих по цвету длин волн. Для экранов стандартная цветовая температура — 6500К, именно при ней серые оттенки теряют цветовую окрашенность и становятся действительно нейтральными.

Различные точки цветовой температуры на графике видимого спектра

Есть ещё два параметра, измеряющиеся в кельвинах и связанные с цветовой температурой: один — температура источника света (естественного света, ламп и вспышек), второй — баланс белого на фото. Оба связаны между собой и должны соответствовать друг другу, чтобы результирующий кадр имел те же цвета, что вы видели своими глазами. Экран при этом должен оставаться нейтральным всегда, поскольку в конечном изображении уже нет никакой информации о цветовой температуре, зато почти всегда вшит цветовой профиль (например, sRGB), который строится относительно центральной точки с температурой 6500К (она же D65). Поэтому для экрана так важно, чтобы цветовая температура была в норме — это точка отсчёта для отображения всего цветового пространства.

Статическая контрастность и гамма-кривая

С контрастностью монитора всё просто: на максимальной яркости подсветки замеряется «белый» и «чёрный» образцы, а разница в их яркости (мы же помним, что ЖК-затвор блокирует световой поток от постоянно работающей подсветки) и будет контрастностью экрана. Если белое поле светится на уровне 300 кд/м², а чёрное — 0,3 кд/м², делим одно на второе и получаем статическую контрастность 1000:1.

Показатели динамической контрастности можно игнорировать.

Это маркетинговая уловка, когда чёрный паттерн замеряют на минимальной яркости подсветки, а белый — на максимальной. Сами понимаете, динамически управляемой подсветки у подавляющего большинства мониторов попросту нет, так что эта цифра не показывает ничего дельного.

Для OLED-дисплеев этот показатель всегда равен бесконечности, так как при любой яркости белого поля чёрные пиксели попросту не излучают света, то есть деление будет производиться на ноль. Но это не означает, что OLED-панель сможет вывести бесконечное число оттенков или обладает более широким динамическим диапазоном, чем IPS- или VA-экран HDR1200.

Гамма-кривая и уровни серого

В цифровое фото и видео гамма-коррекция пришла из аналогового ТВ и кинескопных экранов, где яркость свечения каждой точки была не линейной, а степенной функцией от количества прилетевших в неё электронов. Поэтому для чёрно-белого изображения вводился специальный коэффициент, делающий картинку подходящей для просмотра и адаптирующей к возможностям человеческого глаза.

У современных экранов показатель гаммы зависит от используемого цветового пространства (для sRGB нормальное значение — 2,2) и корректирует распределение яркостей между соседними значениями серого. Чем лучше настроена ЖК-панель, тем ближе гамма-кривая к её эталонному математическому отображению и тем проще различить похожие по яркости объекты.

Чем лучше настроены оттенки серого по яркости, тем проще будет различить соседние полутона

Картинка, которую создают с прицелом на пространство sRGB (например, фото, фильмы и игры без HDR) будет иметь хорошо различимые детали в самых тёмных и светлых участках изображения, а соседние оттенки не будут сливаться в одно цветовое пятно. Это второй по важности показатель при выборе непрофессионального экрана — наряду с «точкой белого», обеспечивающей нейтральность всей картинки и хорошую различимость отдельных оттенков.

Зачем вообще нужна калибровка?

Вопрос, конечно, странный. Разумеется, чтобы изображение на экране соответствовало тому, что выводится активным приложением. Без этого часть цветовой и яркостной информации просто потеряется. Неправильный баланс белого исказит цвета, плохая гамма-кривая скрадёт детали на свету и в тени, а кривой цветовой треугольник приведёт к искажению оттенков. Зато хорошо откалиброванный экран позволяет видеть контент с правильной палитрой и во всех деталях.

А ещё избыток синего света негативно влияет на нервную систему человека и увеличивает нагрузку на зрение. Свет, проходя через хрусталик глаза, преломляется, а угол преломления зависит от длины волны — и края светового спектра оказываются сфокусированы ближе или дальше от глазного дна. В красно-зелёном спектре расхождение небольшое, зато в синем — максимальное, фокусировочной системе ваших глаз надо постоянно подстраиваться, чтобы держать в центре внимания контрастные объекты.

Поэтому синяя подсветка клавиатур, приборов и шкал почти вышла из моды — она сильно напрягает глаза и плохо считывается в темноте.

Наконец, существует понятие «сложения ошибок». Допустим, ваш монитор отображает синий цвет недостаточно ярко: красный и зелёный каналы доминируют, а результирующая картинка кажется желтоватой. Тогда вы добавляете немного синевы. Для пользователя с экраном, который верно отображает нейтральные оттенки, результат вашей обработки будет чуть синим — кому-то это понравится, кому-то нет, но тут дело настроения и вкуса. А вот у человека, чей монитор и без того «синит», ваши доработки наложатся на искажение картинки самим экраном, — и вместо женского портрета в море на закате будет бледный труп, прибитый волнами к берегу.

Почему экран показывает не то, что я хочу?

Для начала надо разобраться с принципами формирования картинки. Монитор использует аддитивную цветовую модель: складывает сигналы трёх основных цветов (красного, зелёного и синего). Каждый пиксель состоит из трёх субпикселей, которые расположены один над другим, накрыты общей микролинзой и с достаточного расстояния выглядят, как единое целое, отдельная точка на экране, ведь человеческий глаз уже не может различить отдельные субпиксели.

На каждом этапе мы уменьшаем количество проходящего света, такую схему сложно назвать образцом эффективности

В случае с ЖК-панелями управление цветом осуществляется максимально примитивным способом. Белая подсветка пропускается через цветовые фильтры, задерживающие волны «неправильных» длин и пропускающие «правильные», затем стоит затвор — регулируемая «щель», которая дозирует световой поток. Открыли её чуть-чуть — света прошло мало, яркость субпикселя невысокая. Открыли на максимум — света прошло много, яркость высокая.

Разумеется, всё несколько сложнее. Ширина «щель» регулируется не механически, а поворотом ЖК-молекулы, поляризующей свет и пропускающей её через два поперечных фильтра, но нам достаточно и такого уровня абстракции. Потому что проблемы с воспроизведением желаемых цветов начинаются ещё с механизма формирования подсветки и качества самих цветовых фильтров, а уж после в игру вступают затворы.

Проблемы подсветок

В большинстве современных ЖК-экранов использует либо краевая, либо полноматричная светодиодная подсветка. В обоих случаях источником белого света служит LED-элемент, расположение которого не играет большой роли. Куда важнее то, что 99% таких подсветок работает по одному принципу: кристалл светодиода излучает ярко-синий свет, часть которого поглощается люминофором и переизлучается в широком жёлто-зелёном спектре. Вторая часть проходит нетронутой. Наложение этих длин волн из-за инерции человеческого зрения даёт «белый» свет, хотя на деле он таковым не является.

Слева

Слева — подсветка на квантовых точках. Равномерное распределение трёх основных цветов в «белом» свете.

Справа — классические белые светодиоды из недорого геймерского монитора. Как вы понимаете, с левым графиком гораздо проще получить идеальную цветопередачу

Чем дороже светодиоды, применяемые в подсветке, тем больше дополнительных частот переизлучает люминофор, увеличивая полноту цветового спектра результирующего света. Это важно, так как впоследствии «белый» свет будет отфильтрован специальными цветными плёнками, не пропускающими «неправильные» длины волн. А недорогие модели используют простые композиции люминофора, выдающего низкое качество итогового спектра. На нём появляются «ямы» и «шипы», снижающие эффективность фильтров и яркость субпикселей.

Нюансы ЖК-затворов

Конструкция ЖК-затвора тоже влияет на точность цветопередачи. Классические TN-матрицы переходят из «хаотического» состояния в «упорядоченное», делают это быстро, но с невысокой точностью. Поэтому от TN легко добиться высоких скоростей переключения, низкого времени отклика и хорошей частоты обновления картинки, но очень сложно получить насыщенный чёрный цвет и натуральную палитру. *VA и IPS переходят из одного упорядоченного состояния в другое, точнее регулируя световой поток, проходящий через ЖК-затвор, но страдает скорость.

Компенсировать невысокие скоростные характеристики IPS и *VA может так называемый «овердрайв» — повышение напряжения управляющего импульса, поворачивающего ЖК-молекулу в нужном направлении, но это негативно сказывается на качестве картинки. За контрастными движущимися объектами появляются призрачные силуэты от возврата субпикселя к отображению фонового цвета. Точность, однообразность по всей поверхности ЖК-панели и воспроизводимость результата работы управляющей электроники влияют на стабильность и качество цветопередачи, но овердрайв и разгон матрицы практически не меняют точность цветопередачи.

Неэффективность и много точек отказа

Как вы уже поняли, ЖК-панели — не самые эффективные устройства. Сперва мы производим много белого света, затем отрезаем от него 2/3 фильтрами, а потом ещё и дозируем количество проходящего света с помощью ЖК-затвора. В общем, большая часть произведённых фотонов уходит на нагрев матрицы. И на каждом этапе есть некоторая погрешность, превращающая ваши идеальные единицы и нули, которыми закодирован цвет, в неизвестный результат на экране.

Кроме того, эффективность «белых» светодиодов (если яркость подсветки регулируется не через ШИМ, а изменением напряжения) и цветных светофильтров нелинейно меняется в зависимости от яркости. Это же служит основной причиной, по которой заводской профиль sRGB в настройках монитора зачастую наглухо блокирует управление яркостью подсветки. Никто ведь не хочет судиться с каким-нибудь въедливым клиентом.

На самом деле OLED устроен проще обычной ЖК-матрицы.

Теперь вы и сами догадываетесь, что OLED-панели на этом фоне выглядят просто образцом эффективности. Кроме того, что свет напрямую получается рекомбинацией электронов и отверстий, так ещё и органические светодиоды излучают исходные цвета с максимальной интенсивностью и насыщенностью. То есть их цветопередача не зависит от яркости, если не использовать DC-Dimming, а стандартный ШИМ со сверхвысокой частотой.

Как это исправить?

Очевидный ответ — калибровать экран. На глазок сделать не выйдет, так как человеческое зрение — штука адаптивная, имеет инерцию (благодаря ей мы и видим картинку на ЭЛТ-экранах и всяких DLP-проекторах), а при длительном наблюдении одного и того же дисплея вы перестанете видеть, что с ним не так. Без оборудования можно разве что поставить рядом два монитора, худо-бедно подкрутить в меню основные каналы, яркость и контраст, чтобы тестовые картинки у откалиброванного экрана и дисплея без калибровки стали похожи. А для нормального результата нужен спектрофотометр, помогающий измерять абсолютные значения яркости и света.

DisplayCal — популярное открытое ПО для калибровки и характеризации экранов

Калибровка дисплея бывает трёх типов: программная, когда цветокоррекцией занимается ОС, программно-аппаратная (замеры производит софт в ОС, но их результаты и обработка входящего сигнала хранятся в самом мониторе), и заводская — один или несколько вшитых профилей, между которыми можно переключаться.

В качестве подопытного сегодня будет выступать ViewSonic VP3481a, который имеет встроенные цветовые профили для sRGB и DCI-P3 и поддерживает программно-аппаратную калибровку. Замерим его показатели в различных режимах, сравним с эталонными, сравним эффективность применения калибровки в ОС и в самом дисплее — насколько точны результаты, как разные приложения реагируют на системные цветовые профили. А заодно попытаемся выяснить, почему за профессиональные дисплеи для работы с графикой просят такие деньги.

Как устроена калибровка?

Чтобы изменить выводимый на монитор цвет, сперва надо точно знать, каким был исходный сигнал и что на самом деле отобразил экран. Для этого применяют бытовые спектрофотометры — приборы, способные точно определить длины волн и «состав» прилетающего в их фотоловушку света. Их устройство отличается от модели к модели, но основных конструкций две: одна требует самокалибровки перед использованием (замера внутреннего эталона с известным цветом), а вторая использует иной тип замеров.

Слева

Слева — спектрофотометр. Он точно знает спектральный состав света, но медленный и неэффективен при низкой яркости.

Справа — калибратор, он знает лишь соотношение уровней сигнала, зато быстр и работает на всём диапазоне оттенков от чёрного до белого

В упрощённом виде (в основном, в экранах ноутбуков) при калибровке оцениваются контрольные цвета — набор серых оттенков от чёрного до белого, а также по 10-15 оттенков из красного, синего и зелёного каналов, начиная с практически чёрных плашек и заканчивая полностью насыщенными цветами. Это позволяет выстроить 4 основных зависимости: уровня яркости каждого из каналов — от управляющего сигнала, а также соотношение яркости каналов относительно друг друга. После проведения замеров приложение считает разницу между эталонами и результатами, строя таблицу поправок, которую применяет ОС для корректировки картинки перед отправкой на экран.

Усложнённая калибровка применяется на мониторах, в которых есть собственное меню с настройками изображения. Сперва измеряется максимальная и минимальная яркость, чтобы определить контрастность дисплея и его характеристики. Затем, при постоянном измерении белого поля, вручную регулируется уровень подсветки, чтобы соответствовать санитарным нормам. А после — подстраивается внутреннее усиление красного, зелёного и синего сигналов, чтобы серый цвет был действительно серым и не имел паразитных оттенков. Всё это необходимо для приближения точки отсчёта цветового пространства к эталону. Так последующая калибровка вносит меньше изменений на программном уровне, увеличивая и точность цветопередачи, и стабильность результатов.

Как несложно догадаться, изменений в работу монитора калибровка через софт не вносит. Результат её работы — профиль ICC, или 3D LUT, если по-киношному. Это массив из 64 «слоёв» 64х64 точки, где закодированы цветовые смещения. Когда системе надо отобразить конкретный цвет, она прогоняет его значения через специальный фильтр, который показывает, в какую сторону надо исказить исходные данные, чтобы проблемы с цветопередачей монитора скорректировали эту ошибку и на выходе получился правильный оттенок. То есть мы обманываем экран: если раньше он портил идеальные цвета, то теперь мы заранее искажаем данные так, чтобы его проблемы с цветопередачей сложились с нашими поправками и в результате вышло что-то, близкое к искомым данным.

Чем профессиональные мониторы отличаются от обычных?

Для работы с фото и видео важно иметь нейтральную и точно передающую оттенки картинку, поэтому монитор должен быть соответствующим. Во-первых, с качественными комплектующими в подсветке, дающими полноспектровый белый свет. Во-вторых, и цветофильтры нужны не из дешёвых, чтобы хорошо изолировать «неправильные» длины волн. Наконец, для регулировки светового потока в каждом из субпикселей нужны ЖК-затворы с высокой точностью управления и хорошим коэффициентом непрозрачности в закрытом виде. К одной только аппаратной составляющей уже приличные требования.

Если мы изучим характеристики ViewSonic VP3481a, то увидим следующие важные показатели:

34-дюймовая изогнутая матрица с разрешением 3440х1440 точек (21:9);

8-битная VA-панель, способная работать в 10-битном режиме с помощью FRC с частотой обновления до 100 Гц;

подсветка с максимальной яркостью до 400 кд/м²;

встроенный профиль sRGB (и нескольких других цветовых пространств) с заводской калибровкой каждого конкретного семпла.

Также у монитора есть ряд полезных решений вроде входа Type-C с 90-ваттным питанием, способным одновременно передавать изображение, заряжать подключённый лэптоп и пробрасывать встроенный USB-хаб, что безусловно порадует пользователей Macbook Pro и прочих мощных ноутбуков. Но в контексте цветопередачи это не так важно.

Так выглядит окно HCFR — одного из приложений, используемого для проверки качества изображения

Для начала сбросим настройки к заводским, включим обычный профиль работы и замерим характеристики матрицы, чтобы знать исходные значения ЖК-матрицы и понимать, действительно ли на заводе занимались калибровкой каждого конкретного семпла. И сравним их с таковыми на заводском пресете sRGB.

Режим по умолчанию

По замерам видно, что sRGB профиль действительно строился для этой модели. Цветовой охват близок к идеалу. Но вот остальные параметры не так хороши, как хотелось бы. Да и яркость в 250 нит — перебор для повседневной эксплуатации монитора. Поэтому берём калибратор, родное ПО Viewsonic (его сделали на основе софта Xrite, так что у нас всё работает из коробки) и доводим изображение до ума с нормальной яркостью.

Точность воспроизведения серых оттенков — идеальная

Получился практически идеальный профиль для работы. А самое главное — он хранится не в Windows, а в самом экране! То есть «Винда» работает с виртуальным sRGB-профилем, весь софт выводит стандартные цвета, а до идеального отображения их доводит не система управления цветом Windows, а сам экран, применяя соттветствующие коррекции. И они будут работать надёжно и в браузере, и для фотошопа, и для игр.

Программная калибровка в Windows и других ОС

Системы управления цветом в Windows и MacOS различаются, ведь эти ОС имеют разную архитектуру и создавались для разных целей. Так исторически сложилось, что на западе Mac OS традиционно использовалась для обработки фото и видео — соответствующие функции в ней развивались активнее. Встроенный профиль ICC здесь применяется ко всему изображению на дисплее, поэтому важно перед калибровкой зайти в его параметры и переключить их в стандартный режим работы, иначе контрольные плашки, которые измеряет программа, будут уже искажены установленным профилем, а результирующий LUT лишь ухудшит цветопередачу.

В Windows программы могут вмешиваться в работу цветокоррекции.

Если вы будете проводить калибровку монитора встроенным софтом, то заметите, как перед замером контрольных плашек цвета на экране чуть «прыгают» — это ПО отключает управление цветом со стороны системы. С одной стороны, это плюс — меньше заморочек при настройке экрана. С другой — существенный минус, ведь софт лезет в цветопередачу, когда об этом не просишь, а приложения, забирающие эксклюзивный контроль над выводом изображения на дисплей, могут вовсе игнорировать системные опции. Особенно это касается полноэкранных приложений и игр. Планируете взять какой-нибудь геймерский монитор, а в обзоре написано, что цветопередача так себе, но после калибровки — норм? Учтите, что будете запускать игрушки в оконном режиме или мириться с синюшной и слишком контрастной картинкой.

С аппаратной калибровкой таких проблем нет: цветом управляет экран, а не Windows, и единожды отстроенная работа монитора даст правильную картинку вне зависимости от того, что вы запустили. И тут мы натыкаемся на ещё одну прелесть ViewSonic VP3481a — у него не только с цветом полный порядок, но и повышенная герцовка с адаптивной синхронизацией имеются. Конечно, это в первую очередь профессиональный экран для работы с цветом, но и в играх он не пасует — можно без проблем отдохнуть в сетевом шутере после сложного дня.

Разумно ли ставить чужие ICC-профили?

Нередко в обзорах экранов и ноутбуков можно встретить результаты замеров до и после калибровки с приложенным к ним ICC-профилем. В случае с дорогими моделями вы, скорее всего, получите увеличение точности цветопередачи, так как на комплектующих не экономили и вся партия матриц имеет схожие характеристики.

А когда речь идёт про бюджетные модели, ручаться за результат чужого ICC-профиля не приходится: бывает, что в один и тот же ноутбук ставят 3-4 разных матрицы с одинаковыми разрешением и яркостью. Ключевые характеристики вроде те же, но есть нюансы. В таком случае стоит убедиться, что установленный дисплейный модуль в обзоре совпадает с тем, что достался вам. Если производитель и модель одинаковые, скорее всего, картинка улучшится. А если у издания на тесте была матрица от BOE, а в вашем экземпляре — AU Optronix (или любая другая), то никаких гарантий нет.

Ещё стоит отметить, что применение чужого ICC-профиля до какого-то предела скорректирует общие для всех проблемы — слишком высокую контрастность или избыток синего, зелёного и красного цветов, но не решит проблемы конкретно вашего экрана. То есть если в обзоре вы видите, что до калибровки баланс белого сбит — чужой профиль это, скорее всего, поправит. А вот снизить Delta E с каких-нибудь 4 до 1-2 единиц — уже вряд ли.

DCI-P3, HDR и всё такое

Рассказывать про цветокоррекцию и не затронуть тему HDR сложно. У многих дисплеев, особенно в смартфонах, нынче указывается процент покрытия не только sRGB, но и DCI-P3. Это цветовое пространство для HDR-контента. Если вкратце, оно не работает. То есть экран реально может отобразить эти цвета, и вы их даже сумеете измерить и получить точную цветопередачу, но проблем с отображением HDR так много, что в реальных задачах это всё превращается в производственный ад.

Во-первых, экраны IPS и VA просто не предназначены для воспроизведения HDR. Чтобы отобразить всё цветовое пространство, а не только его конечные точки, нужны ЖК-затворы с повышенной точностью управления — желательно 10-битные. 8-битный цвет можно подтянуть к этому уровню, отображая в соседних кадрах два разных оттенка, которые глаз смешает и получит что-то среднее. Но это костыль. Второй костыль — подсветка. Чтобы не только отобразить всё это цветовое великолепие, но и увидеть его, нужна контрастность от 3000 к 1 и яркость от 600 нит. Параметры взаимоисключающие, ведь чем выше яркость, тем ярче «чёрный» цвет на ЖК-матрице из-за утечки света через затворы.

И вот за такую красоту с владельцев HDR-экранов на базе IPS и VA-технологий просят дополнительные 200–1500 долларов!

Проблема отчасти решается многозонной управляемой подсветкой, но у этой штуки много проблем, а годится она только для просмотра кино. В играх и системе вас будет преследовать световое пятно за курсором на тёмном фоне или плохое отображение мелких светлых объектов там, где подсветка «затенена» из-за обилия тёмных пикселей в данной зоне. И это касается не только бюджетных моделей, даже дорогущие mini LED VA-экраны для цветокора с HDR1200 точно так же покрываются пятнами. Проблему решает управление яркостью для каждого конкретного пикселя, но пока такая штука есть только у OLED.

Во-вторых, Windows 10 появилась до того, как DCI-P3 стал массовым, и всё воспроизведение HDR-контента в ОС до сих пор оставляет желать лучшего.

Большинство программ до сих пор не умеет работать с HDR. А когда они выводят sRGB, Windows пытается подтянуть отображение оттенков до вменяемого состояния, иначе на экране будут соседствовать крахмально-белый цвет в интерфейсе ОС и тухло-серый — от старого софта. При запущенных HDR-играх куча софта начинает глючить, от программ для создания скриншотов до всяких оверлеев. Как при этом предлагается калибровать экран и объяснять «Фотошопу», что и как выводить, — большая загадка. А постоянно включать и выключать HDR — тоже не вариант, это долго и муторно. В Windows 11 ситуация чуть лучше, но тоже далека от совершенства.

Поэтому про калибровку DCI-P3 и REC.2020 мы сегодня и не говорим. В Windows попросту нет адекватного способа работать с такими цветовыми пространствами и внятно объяснять приложениям, как выводить цвет. И если вам позарез нужен HDR в видеопроде — покупайте новые маки на M1/M2, там эта проблема решена применением DCI-P3 в качестве основного цветового пространства системы.

Чего калибровка не исправляет?

Создание трёхмерного LUT позволяет добиться высокой точности цветопередачи, если сама ЖК-матрица способна отобразить все необходимые оттенки. Но пользовательская калибровка не всесильна — есть проблемы с дисплеем, которые просто нельзя починить корректировочными таблицами.

Увеличение цветового охвата

Выйти за рамки физических возможностей экрана не удастся. Если монитор не умеет отображать насыщенные цвета и при максимальной яркости его цветовой треугольник не дотягивает до эталона sRGB, программными ухищрениями вы не добьётесь его расширения. Неправильные конечные точки цветового пространства означают, что через закрытые затворы других каналов утекает слишком много света посторонних длин волн, либо сам цветовой фильтр в субпикселе плохо отсекает лишнее по цвету излучение. Или из-за плохих светодиодов в подсветке не способен превратить узкоспектровый «белый» свет в достаточно насыщенный цветной — в нём просто недостаёт нужных по частоте волн. В любом случае калибровка способна только уменьшить цветовой охват и привести его к норме, но не увеличить.

Избавление от мерцания подсветки

Если у вас ноутбук — сочувствуем. А если настольный монитор регулирует яркость через низкочастотный ШИМ, а при удобной для глаз яркости пульсация подсветки заметна в «карандашном тесте», есть небольшой лайфхак. Можно выкрутить мощность подсветки в меню монитора на максимум, а яркость картинки снизить через программный ND-фильтр, накладывающий нейтральный серый слой в зависимости от яркости каждой конкретной точки на экране. И затем уже провести калибровку дисплея. Но это всё равно костыли — лучше уж поменять монитор на безвредный для глаз.

Полное исправление гамма-кривой и цветового баланса

Полное исправление гамма-кривой и цветового баланса

Характеристики ЖК-затворов нелинейно меняются в зависимости от приложенного к ним напряжения: если контроллер внутри дисплея имеет невысокую точность управления матрицей, добиться хороших результатов будет сложно. Поэтому не стоит обращать внимание на небольшие просадки и неоднородности в графиках после калибровки, особенно по краям — в практически чёрных и белых зонах. Там к сложности управления затворами в крайних положениях добавляется сложность замера результатов и высокая погрешность самого калибратора. Главное, чтобы в середине графика все значения были в норме и однородными.

Лечение аппаратных недостатков матрицы или подсветки

Неравномерность цветовой температуры самой подсветки, тёмные или яркие пятна на экране из-за перекоса матрицы в корпусе или перетянутых винтов, крепящих ЖК-панель к блоку подсветки, не исправить за счёт 3D LUT. Трёхмерность здесь означает, что поправки вносятся не только по гамма-кривой (1D LUT), но и по двум цветовым осям (так как 3D LUT хранит цвет в формате LAB). А корректировать изображение в зависимости от координат на дисплее ни один софт пока не умеет. Да и не надо: обычно сильные пятна на подсветке — это производственный брак, монитор с такими дефектами можно сдать по гарантии, а разницу в яркости порядка 10-15%, распределённую по площади дисплея, человеческий глаз не замечает.

Также не выйдет исправить битые пиксели, жёлтые или синие пятна на экране из-за неравномерной выработки ресурса светодиодов, black crush у *VA-матриц — потерю деталей в тёмных участках при просмотре под прямым углом (это особенность конструкции их ЖК-затворов) и прочие проблемы, связанные с электрической или механической частью дисплея.

Резюме

Когда вы читаете обзоры ноутбуков и мониторов, обращайте внимание на цветовую температуру экрана до калибровки — это точка отсчёта для всего цветового пространства и показатель, от которого будет зависеть, насколько приятной глазу и натуральной будет картинка. Второй по важности показатель — равномерность серых оттенков (гамма-кривая). Если оба параметра в норме, экран не доставит проблем в бытовых задачах.

Фотографии будут выглядеть естественно, игры — адекватно отображать детали в тёмных и светлых участках, кино окажется таким, каким его задумал автор.

Цветовой охват и волшебная ΔE актуальны, если вы собираетесь работать с графикой. Для любительской фотографии подходит любой дисплей, чьи основные характеристики (цветовая температура и гамма-кривая) имеют нормальные показатели. Сам цветовой охват вторичен — если треугольники на графиках совпадают не до конца, но форма у них более или менее одна — никто на глаз не заметит разницы, пока не поставит мониторы бок о бок. Достаточная точность цветопередачи достигается при ΔE < 5, хорошими будут считаться любые показатели от 2 до 5 — на грани различимого без дополнительной техники.

Всё, что с завода имеет калибровку с ΔE < 2,5, — превосходные экраны для любительских задач.

Но профессионалам высокая точность цветопередачи нужна как воздух. Не хотите проблем — выбирайте изначально хорошо настроенный монитор. Не надейтесь на программную калибровку, если работаете в Windows, ведь стабильный и надёжный результат даст только заводской профиль sRGB или аппаратный LUT монитора, не зависящий от софта и системы. Сравнительно доступные есть у ViewSonic в серии VP и у ASUS в серии ProArt, дороже — у профессиональных BenQ и Eizo.

Если технологии будут развиваться теми же темпами, ЖК-экраны никуда не денутся ещё добрый десяток лет. Ведь для OLED по-прежнему не решены проблемы выгорания и высокой цены, MicroLED далёк от серийного производства больших матриц, а «квантовые точки» оказались прекрасны на бумаге — в реальности это лишь продвинутый способ генерировать равномерную по своим характеристикам подсветку. Пока что.

А если вам страсть как хочется видеть HDR, не переплачивайте за ЖК-мониторы с топовыми стандартами HDR800 и выше. Перед ними больно сидеть из-за количества тепла, излучаемого светодиодами, а качество работы такого HDR лишь расстроит требовательного пользователя: серый вместо чёрного, разводы и пятна от адаптивной подсветки, если её включать. Сегодня нормальный HDR умеют отображать только OLED-панели, а на ЖК даже подсветка уровня 600 кд/м² уже создаёт трудности в передаче тёмных участков изображения.